『論語と算盤』は、利益追求だけの資本主義に危機感を抱き、「論語」における道徳の必要性を提唱したほか、人や国家のバランスや調和の重要性を説いた書籍です。

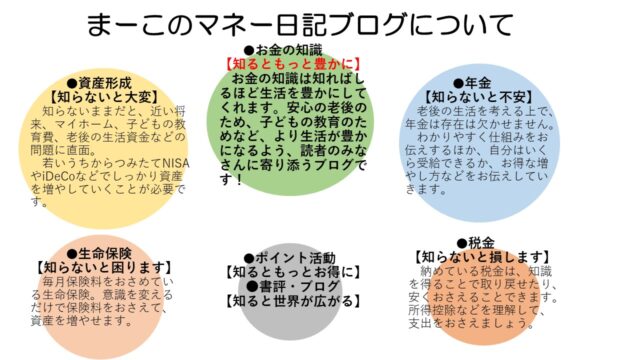

こんにちわ!まーこ(@maakomoneydiary)です。

いま最も話題の人物である渋沢栄一が書いた書籍『論語と算盤』。

今回の記事では、その現代語訳である『現代語訳 論語と算盤』(守屋淳著、ちくま新書)をご紹介いたします。

●3秒リーディング

(*人が3秒で読める30文字程度でこの本の要旨や私の解釈をお届けするコーナー。お時間のない方はこの部分だけでもぜひご覧ください)

「論語と算盤」は、利益追求と道徳という相反する2つの概念のバランスを取って、国を強くしましょうと訴えた書籍。

1 資本主義の行き過ぎに危機感

お金儲けだけで大丈夫?

まず、渋沢栄一の偉大なる経歴を簡単にご紹介いたします。

●日本資本主義の父

●近代日本の設計者の一人

●みずほ銀行、帝国ホテル、アサヒビールなど500以上の企業の設立に関わる

●東京養育院など福祉や教育などの社会事業にも尽力

●2021年の大河ドラマ「青天を衝け」の主人公

●2024年からの新1万円札の顔になる。

渋沢栄一の生きた明治時代(生まれは江戸末期)は、ちょうど江戸時代の武士社会から商人中心の社会に移り変わっていく時代でした。

これから、資本主義社会へと本格的に移行するような時代でした。

そんな中で渋沢は、「お金を儲けるだけで良いの?」「自分さえ良ければいいの?」「お金儲けも大事だけど、道徳も大事だよね」と資本主義の行き過ぎに危機感を抱きます。

この「資本主義に危機感」という点は、渋沢以前の偉人である経済学者のカール・マルクスや、2010年代のフランスの経済学者のトマ・ピケティにも共通しています。

| マルクス | ●社会のあらゆる商品を分析。 ●全ての商品には労働者の労働力が込められている。 新しい価値ある商品を作り出す労働力に対して、資本家は最低限の給料を支払うだけ。 →「資本主義社会とは、労働者が搾取される経済システム」と提唱 |

| ピケティ | ●あらゆる国のあらゆる経済データを分析。 ●資本主義は貧富の格差がどんどん拡大していくものと認識。 →「金持ちにどんどん税金をかけるよう」と提唱 |

| 渋沢栄一 | ●江戸から明治・大正まで武士、官僚、財界人などを経験。 ●過剰な利益追求を繰り返す資本主義は、人を殺伐とさせるし、国は発展しない。 →お金儲けとともに、『論語』で道徳や教養を身に付けるべき。「利益追求と道徳という2つのバランスが重要」と提唱 |

資本主義という経済システムは、自由な競争によって、活力のある社会が生み出され、商品やサービスの品質が向上して、結果として経済成長につながります。

ただその一方で、お金持ちと貧しい人との格差が拡大することに加え、景気の波が発生して恐慌(リーマンショック、コロナショック)が起きやすいというデメリットも存在します。

マルクスやピケティは、主に格差拡大という観点から資本主義の批判を展開しました。

一方で、渋沢は、道徳や教養と言った個々人の内面、さらには国の発展に着目したのです。

(*マルクスは資本主義社会を全否定して革命を唱えましたが、ピケティと渋沢栄一は資本主義社会に異議ころ唱えましたが、否定はしていません)

現在でこそ、資本主義のメリットやデメリットについて多く議論されていますが、まだ資本主義がほとんど根付いていない明治~大正時代に、いち早く危機感を抱いたことが渋沢栄一の偉大さの1つです。

2 バランス感覚こそ重要

本書では「バランス」「調和」「中庸」という言葉が本当にたくさん出てきます。

特に「バランス」の登場回数が一番多いです(*現代語訳なため、渋沢自身がバランスという言葉を使用していないと思いますが)。

つまり、「個人や社会との関わりなど、いろんな場面でバランスを取って生きなさいよ」というのが、本書の最大のメッセージだと私は考えます。

このバランスに着目して、私が最も大事だと考える「常識と習慣」と「人格と修養」の2点を具体的にお伝えいたします。

(1)常識と習慣

「まず、何かをするときに極端に走らず、頑固でもなく、善悪を見分け、プラス面とマイナス面に敏感で、言葉や行動がすべて中庸にかなうものこそ、常識なのだ」

渋沢の言う常識は、「共通して持っている知識」という一般的な意味ではありません。

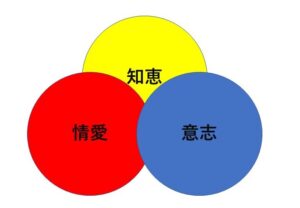

「知恵、情愛、意志」の3つがそれぞれバランスを保って、均等に成長したものを完全な常識としています。

| 知恵 | ●物事を見分ける能力 ●知恵ばかりでは他人を蹴落としても気にしない人に |

| 情愛 | ●他者に対する思い ●知恵を緩和する役割があるが、感情に走り過ぎるという弊害も。 |

| 意志 | ●自分の確固たるビジョン。精神活動の大本。 ●意志ばかり強いと頑固者になってしまう。 |

強い意志のうえに、聡明な知恵を持ち、これを情愛で調節する。

そして3つをバランスよく配合して、大きく成長させていってこそ、初めて完全な常識になるのです(下図はイメージ)。

●習慣

人の普段からの振舞いが積み重なって身につく「習慣」。

この習慣についても、志と振舞いとのバランスが大事であると強調しています。

志とは、内面的な動機をあらわし、振舞いとは、外形的な行動をあらわします。

本書では、この志と振舞いとの関係を具体的に次のように説明しています。

| 志が良心的でも 振舞いが鈍くさい例 |

雛が孵化しようとして卵の殻から出られないのを見て、親切な子どもが殻をむいてしまい、雛は死んでしまった。 |

| 志が曲がっているが 振舞いは正しい例 |

①他者の老婆をおんぶしてお参りして、将軍から褒美をもらった。 ②悪魔の心を持った悪女でも外見を整えれば、男心は惑わされてしまう。 |

志(内面的な動機)の善悪よりも、振舞い(外形的な行動)の方が人目につきやすい。

そのため、口が上手い人間がもてはやされて、信用される傾向にある。

その一方で、良心的な思いやりのある人が足を引っ張られることがあるため、注意をうながしています。

(2)人格と修養

「人の真価というのは、簡単に判定されるべきではないのだ。本当に人を評論しようと思うならば、その富や地位、名誉のもととなった『成功か失敗か』という結果を二の次にし、よくその人が社会のために尽くそうとした精神と効果とによって、行われるべきものなのだ。

人を評価する時、成功か失敗かだけで判断すべきではなく、精神や効果も見ることが重要である、と強調しています。

そして次のように具体例を挙げています。

| 孔子 | ●文王や武王(当時の王様)と比較して、孔子は富や地位もなく、小国1つ治めたことがない。 ●富だけを基準にすれば孔子は落第生だが、果たしてその基準はふさわしいのか? |

| 西郷隆盛 | ●「興国安民法」という法律自体を知らなかった西郷隆盛。 ●知識面では劣っていたかも知れないが、国家を思う精神、知らぬを恥と思わず素直に耳を傾ける姿勢、下っ端の役人(当時)の私をわざわざ訪問する行動力は素晴らしい。 |

| 徳川家康 | ●現実の政治と学問(朱子学)を調和させて、徳川幕府の安定を確保した徳川家康。 ●江戸末期に幕府の求心力が失われた要因は、政治と学問の融合の不足によるものと分析。 |

そして、「自分を磨こうとする者は極端に走らない」とした上で、知恵・知識と精神とのバランス、個人と社会(国や組織、会社など)とのバランスを見ながら自分を磨きなさいと説いています。

3 コロナ禍の現代において

コロナ禍の危機に直面している現代。

不景気によって経済格差が拡大し、新しい生活様式が求められる情勢の中で、心はすさんで「自分だけお金儲けできれば」「自分だけ良ければ」「目的のために手段を選ばない」といった心持になりがちです。

こうした情勢の今こそ、道徳などの重要性を強調した、渋沢のバランス感覚が大事なのではないでしょうか。

情報社会と言われる現代では、とかく渋沢の言うところの「知恵」に偏りがちです。

| ビジネスマン | 知識の論破だけで仕事を進めていませんか? 仕事を進めるためには、上司や部下と折り合いをつけることが重要です。 (知恵ばかりでなく情愛も必要) |

| 主婦 | アルバイトだけに集中しすぎて、家族や子どもたちを見ていますか? |

| ブロガー | 知識に偏ったブログ記事を作成していませんか? 自分自身の感情や相手側に寄り添う心が大事です。 |

知恵だけに頼らず、他者を思いやる心や社会に貢献する心などを大事して“バランス”を持って生きていく。

多くの経済活動に関わると同時に多くの社会貢献を行いバランス感覚の優れた渋沢栄一が、そんな生き方を本書を通じてメッセージとして伝えてくれました。

1人の人間としてのバランス、人と他者とのバランス、人と国家とのバランスなど、様々なバランスに着目して、今年から始まった大河ドラマ『青天を衝け』をご覧になると、より楽しめるのではないでしょうか?

本書を読了した私自身も、本ブログの作業を通じて、自分自身の知識を得たり、お金儲けだけに走ったりしません。

お金に関する知識を、みなさんに惜しみなくシェアして、みなさんの生活が少しでも豊かになるようがんばっていくことを宣言して、この記事を終了したいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。