つみたてNISAの非課税期間は20年で終了します。

「それじゃあ20年後はどうすればいいの?」

そんな疑問にお答えいたします。

20年後は、そのまま課税口座に移行されるので、手続きする必要があったり、損をしたり、いきなり税金が課せられるわけではありません。

そのまま保有して必要な分を取り崩していきましょう。

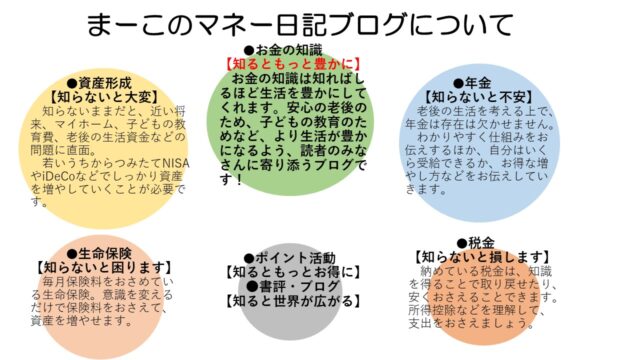

こんにちわ!FPまーこ(@maakomoneydiary)です。

今回の記事のテーマは「つみたてNISAの受け取り方法」です。

はじめに結論をお伝えいたします。

●つみたてNISAを開始してから20年後の選択肢は、①そのまま保有する、②売却する(一部あるいは全部)という2通り。

●20年の非課税期間が終われば、自動的に課税口座に移行される。20年後に損をしたり、解約させられたり、いきなり税金がかかわるわけではない。

●20年後に非課税期間が終わるのは、20年前に積み立てた1年分だけ。積立分が全ての非課税期間が終わるわけではない。

●20年後の課税については、20年後の取得価格が基準となる。

●そのまま保有すれば運用で増える見込みが強い。運用で増やしつつ、必要な分を少しずつ取り崩していけば、資産はあまり減らずに長持ちする。

つみたてNISAの概要やおすすめする理由などについては、本ブログの関連記事をご覧いただけたら嬉しいです。

●「【まだ始めていない方は必見】積立NISAをおすすめする背景と理由」

●「積立NISAの概要とおすすめ銘柄」

●「【併用が正解】積立NISAとiDeCo、やるならどっち?20年後をシミュレーション」

●「【1年やるとこうなる】つみたてNISAとiDeCoの実績を公開します」

●「【つみたてNISA】よく見るインデックス投資とは?メリットやおすすめをご紹介」

●「【制度改正】NISAが2024年から大きく変わります。新NISAのポイントを説明」

1 つみたてNISAの制度を再確認

2018年からスタートした「つみたてNISA」(一般NISAは2014年にスタート)。

その特徴は、政府が厳選した金融商品を、20年という非課税期間で年間40万円、最大800万円を運用することが可能という点です。

年40万円で20年間を、一般的な利率である5%で運用した場合、

積立した金額800万円が約1.370万円になります。

年間40万円を20年間運用した場合(積立元金:800万円):

| 利率3% | 約1.094万円 |

| 利率5% | 約1.370万円 |

| 利率7% | 約1.736万円 |

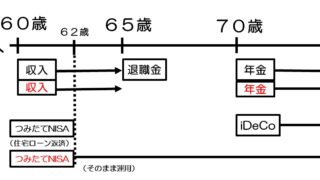

老後の生活資金を考えるにあたって、年金の受給だけでは厳しい状況です。

そのため、つみたてNISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)を開始して、いち早く備えておきたいものです。

2 非課税期間20年が終わるとどうなる?

強制的に解約となったり、税金がかかるわけではない

「20年間の非課税期間」というのが、つみたてNISAの最大のメリットです。

その非課税期間が終わる20年後は、突然損をしたり、強制的に解約となったり、いきなり税金が課せられることはありません。

ご安心ください。

終了したNISA口座は、課税口座にそのまま自動的に移行されます。

自動的に移行されるため、何か特別な手続きをする必要もありません。

いっぺんに非課税期間は終わらない

よく勘違いしがちなのは、「20年後に非課税期間が終わる」という点です。

全てのつみたてNISA口座で非課税期間が終わるわけではなく、1年分ごとに終了していきます。

仮に2018年からつみたてNISAを始めた場合、20年後の2037年には、2018年に積立した分だけの非課税期間が終了になります。

2037年になると、2018年分に積立した分だけが課税口座に移行されることになります。

ほかの2019年以降に積立した分の非課税期間は、まだ残っている状態になります。

その1年後には2019年の積立分の非課税期間が終了して課税口座に移行、

その2年後には2020年の積立分の非課税期間が終了して課税口座に移行、

その3年後には2021年の積立分…、

という感じです。

1年ごとに非課税期間が終了して、その分だけが課税口座に移行というイメージです。

つまり、20年後は、「20年のうちの1年分が課税口座に移行する」、「損したり、解約したり、税金がかかるわけではない」ということを考えると、「20年後」という時期をあまり意識する必要はないかもしれません。

2 そのまま保有か売却の2つの選択肢

20年後の選択肢としては、①「そのまま保有」と②「売却(一部あるいは全部)」という2パターンがあります。

基本的には、「そのまま保有→必要な分だけ取り崩し」でOKです。

「生活資金が尽きて大変」「住宅ローンの返済や家のリフォーム代など、まとまった資金が必要」という場合は、売却するという考え方でOKです。

①そのまま保有→必要な分だけ取り崩し

つみたてNISAの口座は、20年後、自動的に課税口座に移行されます。

その際にあらためて手続きをする必要や税金がかかるということはありません。

自動的に課税口座に移行される際、非課税期間中に資産が増えた取得価格までは税金はかかりません。

例えば2018年の1年間で40万円を積み立てお金が、20年後の2037年に80万円に増えたとします。

そのまま保有し続けて1年後に80万円が100万円となった場合、課税口座の利益分である20万円(100万円ー80万円)に対して、約20%の税金が課せられます。

逆に1年後に80万円が60万円となった場合は、マイナス20万円で利益を得ていないため、税金が課せられることはありません。

つまり、20年後以降の課税については、20年後の取得価格が基準になる(この例だと80万円が取得価格)ということです。

そのまま保有し続けると、新たに積立することはできませんが運用が続きます。

20年以上の長期の運用となり、これまで以上に安定的に増えていく見込みが強いため、20年後にまとまったお金が必要ではない場合、そのまま保有するようにしましょう。

●必要な分だけ取り崩し

老後をむかえるにあたって、年金だけでは厳しい状況です。

年金では足りない生活資金を、この「つみたてNISA」で補うこととなりますが、その際には「4%の定率で売却」を意識するとよいでしょう。

取り崩して売却する方法として主に定額、定率という2つの方法があります。

| 定額 | 自分が指定した金額を受け取れる ●メリット:決まった金額を受け取れる ●デメリット:利回りが低いと、思った以上に取り崩してしまい、資産が早めになくなる可能性も。 |

| 定率 | 自分が決めた解約率に乗じた金額を受け取れる ●メリット:運用の利益を享受でき、資産が長持ちする ●デメリット:受け取る金額が異なる |

資産が長持ちするメリットがある定率は、長生きに備えることができます。

また、課税口座に移行した後も運用で資産が5%程度ずつ増えていくことが予想されるため、これを下回る4%で取り崩していけば、資産自体を減らすことなく受け取ることができます。

そのため「4%の定率」をおすすめいたします。

②売却する(一部または全部)

生活資金が苦しい場合をはじめ、住宅のリフォームや車の買い替え、旅行代金など、20年後には様々なライフイベントを考えている人も多いと思います。

こうしたライフイベントでまとまったお金が必要な時は売却しましょう。

その際の注意点として次の3点あります。

売却の判断は、あくまでご自分のタイミングで行いましょう。

お金が必要な時に対応する目的で、20年間ずっと積み立てを頑張ってきたわけです。

そのため、いざという時に「相場が上がってから」「今売ったら損してしまう」と考えてしまってはストレスがかかって本末転倒です。

ご自分の判断、ライフイベントを優先して考えてOKです。

その際に必要な金額だけを売却するようにしましょう。全部売却してしまうと非課税期間が終わっていない積立分を売却してしまうほか、安い価格で売却してしまう可能性があります。

また、昨年のコロナショックのような暴落時とお金が必要な時がちょうど重ねってしまう場合を除いて、暴落時には売却しないよう注意しましょう。

昨年のコロナショックでは、確かに利回りがマイナスに転じました。

ですが、その後1.2か月が経つと回復してプラスになりました。

本当にお金が必要な場合は待つことはできませんが、もしタイミングをずらせるのであれば、数か月経って回復を待ってみることをおすすめいたします。

最後にポイントをまとめます。

●つみたてNISAを開始してから20年後の選択肢は、①そのまま保有する、②売却する(一部あるいは全部)という2通り。

●20年の非課税期間が終われば、自動的に課税口座に移行される。20年後に損をしたり、解約させられたり、いきなり税金がかかわるわけではない。

●20年後に非課税期間が終わるのは、20年前に積み立てた1年分だけ。積立分が全ての非課税期間が終わるわけではない。

●20年後の課税については、20年後の取得価格が基準となる。

●そのまま保有すれば運用で増える見込みが強い。運用で増やしつつ、必要な分を少しずつ取り崩していけば、資産はあまり減らずに長持ちする。

お金に関する疑問、悩み。

本ブログの関連記事をご覧ください!

「つみたてNISAって始めた方が良いの?」「年金っていくらもらえるの?」「iDeCoって何?」

お金に関する不安や悩み、興味がある分野、気になること-。

どの記事から読んでいただいても、初心者の方でもわかりやすく説明しています。

ぜひどうぞ!

●収入の最大化と支出の最小化など

1.「【ライフプランご提案】収入の最大化と支出の最小化のポイント」

2.「【ぜひ参考に!】定年前後のお金を私たち家族でシミュレーションしてみた結果」

3.「結局のところ教育費っていくら必要?【大学入学まで386万円が目安】」

4.「逆にオススメしない、コスパの悪い4つの資産形成」

●ふるさと納税・楽天経済圏について

1.「【お得しかない制度です】ふるさと納税をわかりやすくご紹介」

2.「【〇〇万円お得に】今年、私が実践したお得な行動(個人的O-1グランプリ開催)」

3.「【ポイント活動】おすすめの経済圏は?おさえておきたい心構えと考え方」

4.「【楽天モバイル】新プランを発表!内容は?電波やiphoneはどうする?」

●iDeCoについて

1.「【積立+節税効果】iDeCoとは?メリットを確認して今すぐはじめましょう」

2.「【初心者向け】まずはこれ!おすすめ資産形成4つ」

3.「【併用が正解】積立NISAとiDeCo、やるならどっち?20年後をシミュレーション」

4.「【iDeCo】どんな商品を選べばいいの?年代やタイプ別おすすめをチェック」

5.「【1年やるとこうなる】つみたてNISAとiDeCoの実績を公開します」

6.「iDeCo(個人型確定拠出年金)の制度改正はいつから?3つのポイントを説明」

7.「【iDeCo】こんなときどうする?中断、転職、暴落の時の対応」

8.「【どっちがお得】iDeCoの受け取りは一括or分割?退職所得控除との関係も」

9.「【自営業者向け】国民年金基金とは?iDeCo(個人型確定拠出年金)との違いも」

10.「【おすすめ金融機関、商品は?】iDeCoがわかる一問一答(運用+節税メリット)」

●NISAについて

1.「【まだ始めてない方は必見】積立NISAをおすすめする背景と理由」

2.「積立NISAの概要とおすすめ銘柄」

3.「【初心者向け】まずはこれ!今すぐ始めたい4つの資産形成」

4.「【併用が正解】積立NISAとiDeCo、やるならどっち?20年後をシミュレーション」

5.「【1年やるとこうなる】つみたてNISAとiDeCoの実績を公開します」

6.「【つみたてNISA】よく見るインデックス投資とは?おすすめをご紹介」

7.「【制度改正】NISAが2024年から大きく変わります。新NISAのポイントを説明」

8.「【廃止後どうする?】ジュニアNISAが期間限定の“つみたてNISA”に。ぜひ有効活用を」

9.「【20年後どうする?】つみたてNISAの受け取り方は保有か売却の2パターン」

10.「【NISA】ロールオーバーとは?5年後をシミュレーションしてわかりやすく説明」

11.「【廃止だけど申込増】ジュニアNISAで実際に商品を購入するまでの流れ(約1か月)」

12.「【NISA】よく見る「ETF」って何?投資信託との違いは?オススメはどっち?」

13.「【つみたてNISAは20年後暴落なら大損?】よくある勘違いをわかりやすく説明」

14.「【ジュニアNISA】子どもが18歳までどれくら貯まる?シミュレーションした結果」

15.「【忙しい人限定】つみたてNISAが3分で理解できる一問一答」

●年金について

老後資金を考える上で、年金の仕組みを知ることはとても重要です。

1.「【いくらもらえる?】年金の受給額を具体的な数字でわかりやすく説明します。」

2.「【コスパ最強】年金が元を取れるか試算したら利回り〇%の貯蓄型生命保険」

3.「【受給額をすぐ確認できます】ねんきん定期便の見方をわかりやすく解説」

4.「【70歳まで定年延長?】定年後の働き方とお金で知っておきたい3つのポイント」

5.「【いくら増える?】年金の繰り下げ受給の計算や手続きなどポイントをご紹介」

6.「【自営業・フリーランス向け】年金を増やせる付加年金とは?」

7.「【自営業向け】国民年金基金とは?iDeCo(個人型確定拠出年金)との違いも」

8.「【もらい忘れ注意】55歳以上の方必見。特別支給の老齢厚生年金とは?」

9.「【厚生年金の家族手当】忘れずに申請したい加給年金とは?条件や支給額を確認」

10.「【ぜひ参考に!】定年前後のお金を私たち家族でシミュレーションしてみた結果」

11.「【人生100年時代に向けて】60歳以降も働いたら、年金はどれくらい増える?」

12.「【55才以上の方必見】年金の振替加算とは?その理由や手続きをわかりやすく説明」

13.「【年金】将来、減るって本当?マクロ経済スライド、所得代替率とは?」

14.「【2022年4月から】年金制度の改正、知っておきたい3つのポイント」

15.「【いくらもらえる?】遺族年金とは?私たち家族でシミュレーション」

16.「【忙しい人限定】年金の仕組みや受け取り額が一目でわかる一問一答」