すでにiDeCoを始めている方へ。

中断は減額と停止の2パターン。停止はデメリットだらけなので、なるべく減額で対応を。

転職する場合は、一部を除き基本的に継続OK。デメリットの多い運用指図者や自動移換をしないようにご注意を。

暴落時には受け取りを開始せず、遅らせる対応をOK。

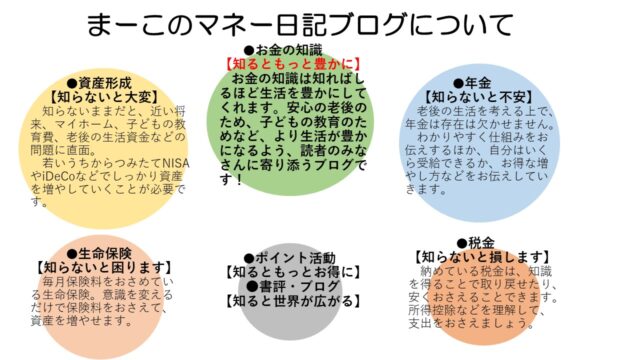

こんにちわ!まーこ(@maakomoneydiary)です。

今回の記事のテーマは「iDeCoの中断、転職、暴落」です。

iDeCoを始めている方、

●中断したい時には「掛け金を減額」と「支払いの停止」の2パターン。

「支払いの停止」はデメリットだらけなので、なるべく「掛け金の減額」で対応。

●転職する場合、一部を除き基本的に継続OK。デメリットの多い運用指図者や自動移換をしないように注意。

●暴落時にもすぐに受け取りを開始せず、受給開始を遅らせるなどの対応を。

「iDeCo」は、つみたてNISAとともに老後の生活に備えるためのきわめて有効な制度です。

加えて、始めるだけで所得控除を受けられて、支出を少なくすることができるので、ぜひともオススメします。

iDeCoについての詳細は、本ブログを参考にしてください。

●本ブログの「iDeCoの全てがわかる」シリーズについて

1.「【積立+節税効果】iDeCoとは?メリットを確認して今すぐはじめましょう」

2.「【初心者向け】まずはこれ!おすすめ資産形成4つ」

3.「【併用が正解】積立NISAとiDeCo、やるならどっち?20年後をシミュレーション」

4.「【iDeCo】どんな商品を選べばいいの?年代やタイプ別おすすめをチェック」

5.「【1年やるとこうなる】つみたてNISAとiDeCoの実績を公開します」

6.「iDeCo(個人型確定拠出年金)の制度改正はいつから?3つのポイントを説明」

7.「【iDeCo】こんなときどうする?中断、転職、暴落の時の対応」

8.「【どっちがお得】iDeCoの受け取りは一括or分割?退職所得控除との関係も」

9.「【自営業者向け】国民年金基金とは?iDeCo(個人型確定拠出年金)との違いも」

●つみたてNISAとiDeCoの併用

「【併用が正解】積立NISAとiDeCo、やるならどっち?20年後をシミュレーション」

「【初心者向け】まずはこれ!おすすめ資産形成4つ」

最初に結論をお伝えいたします。

●iDeCoを中断する方法として、「掛け金を減額」と「支払いの停止」という2パターンがあります。

●「支払いの停止」はデメリットが多いため、本当に最後の手段として判断。なるべく「掛け金の減額」で対応しましょう。

●転職する場合、一部を除いて基本的に継続OKです。デメリットの多い運用指図者や自動移換をしないように注意しましょう。

●暴落時にもすぐに受け取りを開始せず、受給開始を遅らせるなどの対応を取りましょう。

1 中断するとき

「iDeCo(個人型確定拠出年金)を始めたけど、コロナショックで収入が激減。毎月の掛け金を支払えない…」という方々に向けた対応です。

iDeCoは、老後に備えるための60歳まで積み立てる「自分年金」です。

その趣旨から、原則として60歳になるまで途中解約はできません。

ですが、掛け金が払えなくなってしまった場合、①毎月の掛け金を減額、②支払いを停止、という2つの対応があります。

毎月の掛け金を減額

「毎月の掛け金を減額」については、まず加入している金融機関に「加入者掛金額変更届」を請求しましょう。

ご自宅に届いた「加入者掛金額変更届」に必要事項を記載して、提出すればOKです。

減額については、毎月の最低掛け金額は5,000円で、1,000円単位で設定ができます。

この変更は、1年に1回しかできないので注意が必要です。

支払いを停止

支払いを停止する場合、加入している金融機関に「加入者資格喪失届」を請求した上で、必要事項を記入して提出すればOKです。

支払いを停止すると、停止前まで積み立ててきたお金の運用のみが続きます。

運用する手数料が毎月66円(年間792円)がかかりますし、iDeCoの最大のメリットである所得控除が受けられなくなります(=節税効果がなくなります)。

また、支払いを再開する際には、再度加入の申し込み手続きが必要となり、手数料がかかります。

支払いの停止にはこうしたデメリットが多いため、本当に「最後の手段」として考え、上記の「掛け金の減額」で対応していくことをオススメいたします。

仮に支払いを停止する際でも、再開できるようになったら、すぐに再開した方が手数料の負担などのダメージを最小限にすることができます。

| 必要な手続き | 注意点、デメリット | |

| 掛け金を減額 | 「加入者掛金額変更届」を提出 | ●変更は1年に1回しかできません ●毎月の掛け金は5,000円~。 これ以降1,000円単位で設定可能。 ●掛け金を減額することによって、積立効果と節税効果は当然少なくなります。 |

| 支払いを停止 | 「加入者資格喪失届」を提出 | ●停止前までの積立額を運用するのみ ●毎月66円(年間792円)の手数料 ●停止以降、所得控除を受けられない (=節税効果なし) |

2 転職(退職)するとき

iDeCoは、転職する際、それまで積み立てた資産を持ち運べる「ポータビリティ制度」があります。

転職したら、転職先が企業型年金制度(DC)を実施している場合を除き、iDeCoを基本的に継続できるというイメージで大丈夫です。

ただ、「公務員や会社員、自営業に転職する」、「退職して専業主婦になる」といった場合、毎月の掛け金の金額が変わるので注意が必要です。

転職先ごとの流れを次のようにまとめたので、参考にしてください。

| 転職先 | 継続の可否 | 必要な手続き |

| 企業型年金制度(DB,DC)を実施していない企業 | iDeCoを継続できます。(新規加入も) 掛け金の上限は月23.000円 |

①●国民年金の種別が変わる場合(自営業あるいは専業主婦から転職した)→「種別変更届」 ●第2号被保険者(会社員あるいは公務員から転職した)→「加入者登録事業所変更届」 ②転職先の事業主証明書 *資格喪失届を提出し、運用指図者になることもできます |

| 企業年金制度(DB,DC)を実施している企業 | ア)転職先企業が実施している企業年金制度に移換する

イ)企業型の規約でiDeCoの加入を認めている場合は、移換せずに継続できます。 |

ア)●iDeCoの「資格喪失届」を提出 ●転職先に移換手続きを申し出る *資格喪失届を提出するだけで運用指図者になることもできますイ)「加入者登録事業所変更届」と転職先の「事業主証明書」を提出。 |

| 公務員 | iDeCoを継続できます。 掛け金の上限は月12.000円 |

①●国民年金の種別が変わる場合(自営業あるいは専業主婦から転職した)→「種別変更届」 ●第2号被保険者(会社員あるいは同じ公務員から転職した)→「加入者登録事業所変更届」 ②転職先の「事業主証明書」 *資格喪失届を提出し、運用指図者になることもできます |

| 専業主婦など (国民年金の第3号被保険者) |

iDeCoを継続できます。 掛け金の上限は月23.000円 |

国民年金の種別が変わる場合(会社員や公務員から退職・離職)→「種別変更届」 *資格喪失届を提出し、運用指図者になることもできます |

| 自営業 (国民年金の第1号被保険者) |

iDeCoを継続できます。 掛け金の上限は月68.000円 |

国民年金の種別が変わる場合(会社員や公務員から転職)→「種別変更届」 *資格喪失届を提出し、運用指図者になることもできます |

上表のように「基本的には継続」できるという認識でOKです。

転職先が企業型年金制度を実施している場合は少し異なるので注意が必要です。

これまで、企業型年金制度の加入者の大半は、所定の条件があるためiDeCoに加入できませんでした。

ですが、制度改正によって2022年10月から、加入条件が緩和され、多くの人が企業型年金制度とiDeCoの併用が可能となります。

「iDeCoを併用できるか」「継続できるか」などといった詳細については、転職先の人事・労務担当に確認してください。

注意すべき点2つ

ここで注意してほしい点が2点あります。

「運用指図者にならないこと」と「自動移換しないこと」です。

「運用指図者にならないこと」

iDeCoを始めている人は、加入者と運用指図者という大きく2種類に分かれます。

加入者とは、毎月掛け金を出して積み立てている人のことです。

運用指図者とは、新たに掛け金を積み立てず、それまでの積立金を口座内で運用する人のことを言います。

運用指図者になると、

①運用指図者の期間中は、給付金受け取り時の税制優遇となる「退職所得控除の勤続年数」に含まれない。

②口座管理手数料がかかる

③毎月積み立てていないため、当然ですが所得控除を受けられない(節税効果がない)

といったデメリットがあります。

ご自身の経済的な事情で掛け金を積み立てできないという状況もあるかと思いますが、少ない掛け金(最小の掛け金は毎月5.000円)でも良いので、「加入者」を継続していくことをオススメします。

「自動移換しないこと」=放置せず必ず手続きを!

企業型確定拠出年金に加入していた方で、転職あるいは退職する場合は「自動移換しないこと」に注意しましょう。

企業型確定拠出年金の加入者が転職・退職して加入者の資格を喪失した場合、6か月以内にそれまでの資産をiDeCoまたは他の企業型確定拠出年金に移管手続きを行わなかったら、国民年金連合会に自動移換されます。

自動移換されると、

●資産が運用されない

●管理手数料がかかる

●自動移換期間中は、老齢給付金の受給要件となる通算加入者等期間に算入されず、受給可能年齢が遅くなることがある

というデメリットだらけなのです。

そのため、放置せずに必ず手続きするようにしましょう。

3 暴落したら

「自分が65歳(あるいは60歳)になり、いざiDeCoで積立・運用した金額を受け取る時、今年のようなコロナショックで株価や相場が暴落していたら、大損するの?」とい疑問があるかと思います。

これに対する対応策としては次の3つあげることができます。

(1)すぐに受け取らず70歳まで運用

65歳(あるいは60歳)になって株価が暴落すると、これまで積み立てた掛け金よりも運用額が少なくなる「元本割れ」が生じるリスクは確かにあります。

ですが、iDeCoは、最大で70歳まで受給開始を遅らせることができます。

暴落時に受給を開始すると受取額が減ってしまう可能性がありますが、株価や相場が回復するのを待って受け取りを開始することでリスクを回避できます。

(2)年金として受け取る

(1)のように「70歳まで受け取りを待てない」という方でも、積み立てたお金をまとめてもらう「一時金」という受け取り方ではなく、毎月少しずつ受け取る「年金」として受け取った方が、暴落の影響を小さくおさえられ、リスクを回避できると考えます。

(3)受け取り時期が近付いたら、リスクをコントロール

受け取り時が近づく50歳代に入ったら、値動きの大きくないバランス型や国内債券型、元本確保型の商品に切り替えておくのも一案です。

最後に確認のため、まとめます。

●iDeCoを中断する方法として、「掛け金を減額」と「支払いの停止」という2パターンがあります。

●「支払いの停止」はデメリットが多いため、本当に最後の手段として判断。なるべく「掛け金の減額」で対応しましょう。

●転職する場合、一部を除いて基本的に継続OK。デメリットの多い運用指図者や自動移換をしないように注意しましょう。

●暴落時にもすぐに受け取りを開始せず、受給開始を遅らせるなどの対応を取りましょう。