●FP検定3級をめざしている人

●FP検定3級の勉強が今一つわからない人

そんな方々に向けて記事を書きました。

こんにちわ!FPまーこ(@maakomoneydiary)です。

この記事から”FP”まーこと名乗らせていただきます!

今回の記事は、題して「FP検定3級~私の合格体験記」です。

FP検定3級、自己採点しました。

学科が53/60、実技が19/20で合格しました!

すごい嬉しいです!— まーこのマネー日記ブログ (@maakomoneydiary) 2021年1月24日

これから受験される方で、少しでも効率良く勉強できるために、私の経験がご参考になればと思います。

はじめにポイントをお伝えいたします。

●教科書から覚えるのではなく、問題集から慣れていく方式で。

●イメージしやすく理解力が深まるため、実技試験も同時に行いましょう。

●問題は最低10回は繰り返し解きましょう。最後は「それじゃあ○○は?」作戦で関連する項目も覚えていき、守備範囲を広く意識しましょう。

●わかりにくい、覚えにくい項目は表を作りましょう。

●家事しながらの勉強では、立って勉強できる「昇降デスク」がオススメ。

今回、私が使用した教科書と問題集です。

わかりやすくまとまっていて、すごくオススメ!

1 教科書ではなく問題集から始める

問題集からイメージを具体化

私自身は教科書をまず通読して、一通り重要な項目を暗記した上で問題集にあたっていました。

ですが、問題をイメージしていない状態で暗記すると忘れてしまうことが多く、そのたびに教科書に後戻りということを繰り返していました。

いま思えば時間をかなり浪費していました。

例えば、有名な「土地の価格」に関してです。

| 公示価格 | 基準値標準価格 | 固定資産税評価額 | ~ |

| 国土交通省 | 都道府県 | 市町村 | |

| 毎年1月1日 | 7月1日 | 毎年1月1日 | |

| 取引の指標など | 公示価格の補足 | 固定資産税や登録免許税等の課税標準の基礎 | |

| 3月下旬に公表 | 9月下旬に公表 | 3月または4月に公表 |

これらの項目を1つ1つ教科書から正面から覚えます。

その上で、いざ問題集を開いて「地下公示は、国土交通省が毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するものである」という問題にあたった際に、「あれ、そうだったかな?」となってしまいます(正解は〇です)。

教科書→問題集だと効率が悪いため、「教科書から覚える」のではなく、「問題から慣れていく」という手法をオススメいたします。

そして問題集から出題の感覚をつかんだ上で教科書を見返すと、暗記が楽になってより理解が深まることと思います。

実技試験も同時並行で

とにかくイメージ!

FP検定は、〇×式と三択式の「学科試験」と三択式で計算問題などがある「実技試験」があります。

私は当初、「実技試験は学科試験の応用問題みたいだから、学科試験をひととおり終えてからやろう」と決めていました。

ですが、この方針は間違いだと実技試験の勉強をやり始めて痛感しました。

実技試験は学科試験の応用ではなく、学科試験をより実生活に近づけて具体的な数字や金額が盛り込まれた問題であるため、非常にイメージしやすく(記憶に定着しやすい)、学科試験の理解力も同時に深めることができるのです。

●具体例①

生命保険の分野で、「特定疾病保障保険で保険金を受け取らずに死亡した場合、死亡原因にかかわらず、死亡保険金が支払われる」という暗記すべき項目があります。

勉強した当初は「へえ、そうなんだ」ぐらいの認識で覚えていました(=イメージがわかない)

すると実技試験では、実際の生命保険の保障内容が記された上で、「契約者が急死したらいくら保険金をもらえるか?」という問題がありました。

そこで、「特定疾病保障の保険金は原因関係なく支払われるから、その金額も足せばいい」ことに気づくのです。

つまり、実際の例を見ることで、暗記に具体的なイメージが加わり、一気に理解が深まります。

●具体例②

不動産の分野で、容積率の制限という単元があります。

「前面道路が12m未満の場合の容積率は、指定容積率と前面道路の幅員×法定乗数のいずれか小さい方を採用する」という覚えるべき項目です。

これも言葉の説明だけではイメージがわきづらく覚えにくいです。

ですが、実技試験で実際の土地と建物が記載されて、容積率を求める問題を解く際に「ああ、いずれか小さい方を採用するってこういうことなのか」とイメージでき、一気に理解が深めることができるのです。

問題集は3段階学習法で

ただやみくもに問題集を解くだけでは、問題が微妙に変化したり、見たことのない問題に対応することはできません。

そのため、私は次のような3段階を意識しました。

その注意点は次のとおりです。

| 問題集1~3回目 | ●〇×式や三択式の答えをわかるようにしましょう。 ●「問題を解く目的」ではなく「問題を理解する目的」です(=間違えても問題なし) ●問題の横に答えを記入し、常時チェックできるようにしておきましょう ●別冊の解答集を見る手間を省けるため、時短にもなります。 |

| 問題集4~6回目 | ●×の問題は「なぜ×なのか」理由が浮かぶようにしましょう。 ●×の問題を〇の問題に変換できるようにしましょう。 ●〇の問題はそのまま覚えてしまうぐらい読みこみましょう。 |

| 問題集7~10回目 | ●「それじゃあ〇〇の場合は?」と関連する問題を自分で勝手に作って解答していきましょう。 ●具体例①:「フラット35の融資金利は、金融機関がそれぞれ独自に決定する」 →正解は〇。これに関連して「それじゃあ国債は?」→金融機関によって異なることはありません。 ●具体例②:「相続税は所定の要件を満たせば、延納及び物納が認められている」→正解は〇。これに関連して「それじゃあ贈与税は?」→「延納は〇だけど物納は×」 といった感じです。 |

2 最短合格に向けた3つの工夫

①わかりにくい項目は

表・図を作成

②休もうと思ってからもう10分

③ながら時間を有効に

①わかりにくい項目は表・図を作成

わかりにくい、まぎらわしい、覚えにくい項目は、表を作るとスッキリ視覚から覚えることができます。

また、一目で見れるため、試験直前の総チェックの際にも短時間で確認できます。

私が実際に作った表の具体例の一部です。

●生命保険の払済保険と延長保険

| 保険金額 | 保険期間 | |

| 払済保険 | 減る | 変わらない |

| 延長保険 | 変わらない | 短くなる |

「延長なのに保険期間が短くなる!」という1点だけを覚えてしまえば、あとは対比させるだけなので、一気に4つ覚えることができます(これ以降の具体例も同様の効果があります)。

●保険の対象になるもの・ならないもの

| ウイルス性の食中毒 | 地震 | |

| 普通傷害保険 | ×(対象にならない) | × |

| 国内旅行保険 | 〇(対象になる) | × |

| 海外旅行保険 | 〇 | 〇 |

●上場株式の配当所得

| 損益通算 | 配当控除 | |

| 総合課税した場合 | ×(できない) | 〇 |

| 申告分離課税した場合 | 〇(できる) | × |

●相続税

| 申告義務 | 10か月以内 |

| 放棄 | 3か月以内 |

| 準確定申告 | 4か月以内 |

②休もうと思ってから、もう10分がんばる

これはFP検定に限った話ではなく、私が高校受験や大学受験の時に使っていた手法です。

「計画していた1日分の勉強が終わった」「1つの単元が終わった」という時、つい休憩を取りたくなりますよね?

そこであえて休憩を取らず、ほんの1ページでも良いので進めてみましょう(ここが大事!)

すると、単純に勉強した分量が増えて、その日1日がんばった感で満たされます(この1日の積み重ねが、1週間、1か月と続くと大きな差に!)

さらにキリの悪いところで終わるので、次が気になってしまって、次の日にすぐに勉強にとりかかれます(翌日の勉強のアクセルに!)

ぜひ1度、だまされたと思ってお試しください。

③ながら時間を有効に

FP検定を受験する方は、主婦であったり、会社員であったりと、勉強に専念できる人はあまりいないと思います。

実際に私自身も主婦でありパート勤務(保育園)をやりながら、朝早い時間に起きて勉強時間を確保していました。

「家事をやり終えてパートに行くまでの10分間」、「料理が一段落した時の10分間」という細切れの時間でも問題集を開いて1問でも多く解くようにしていました。

腰を落ち着かせて勉強できないため、その際に役立ったのが、「昇降デスク」でした。

リビングの角に「昇降デスク」を置き、立ちながら細切れの短時間で勉強を繰り返していました。

この昇降デスクだと、すぐに勉強に入れるため便利です。

もちろん、高さを低くして座って勉強することもできます。

勉強時間を確保できる時は座って勉強。

家事しながらの時は立って勉強、というサイクルが効果的だったように感じています。

私が実際に使用している昇降デスクはこれです。

さらに詳細を知りたい方は、本ブログの関連記事をご覧ください!

お金に関して興味がある分野、気になること-。

どの記事から読んでいただいても、わかりやすく説明しています。

ぜひ気になる記事がございましたらご覧いただけると嬉しいです。

●収入の最大化と支出の最小化など

1.「【ライフプランご提案】収入の最大化と支出の最小化のポイント」

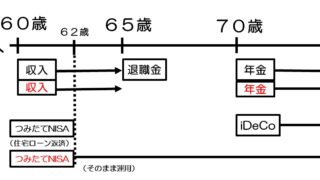

2.「【ぜひ参考に!】定年前後のお金を私たち家族でシミュレーションしてみた結果」

3.「結局のところ教育費っていくら必要?【大学入学まで386万円が目安】」

●ふるさと納税・楽天経済圏について

1.「【お得しかない制度です】ふるさと納税をわかりやすくご紹介」

2.「【〇〇万円お得に】今年、私が実践したお得な行動(個人的O-1グランプリ開催)」

3.「【ポイント活動】おすすめの経済圏は?おさえておきたい心構えと考え方」

4.「【楽天モバイル】新プランを発表!内容は?電波やiphoneはどうする?」

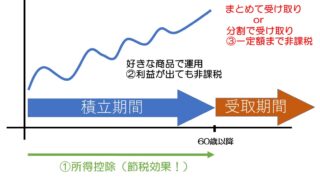

●iDeCoについて

1.「【積立+節税効果】iDeCoとは?メリットを確認して今すぐはじめましょう」

3.「【併用が正解】積立NISAとiDeCo、やるならどっち?20年後をシミュレーション」

4.「【iDeCo】どんな商品を選べばいいの?年代やタイプ別おすすめをチェック」

5.「【1年やるとこうなる】つみたてNISAとiDeCoの実績を公開します」

6.「iDeCo(個人型確定拠出年金)の制度改正はいつから?3つのポイントを説明」

7.「【iDeCo】こんなときどうする?中断、転職、暴落の時の対応」

8.「【どっちがお得】iDeCoの受け取りは一括or分割?退職所得控除との関係も」

9.「【自営業者向け】国民年金基金とは?iDeCo(個人型確定拠出年金)との違いも」

10.「【おすすめ金融機関、商品は?】iDeCoがわかる一問一答(運用+節税メリット)」

●NISAについて

1.「【まだ始めてない方は必見】積立NISAをおすすめする背景と理由」

2.「積立NISAの概要とおすすめ銘柄」

3.「【初心者向け】まずはこれ!今すぐ始めたい4つの資産形成」

4.「【併用が正解】積立NISAとiDeCo、やるならどっち?20年後をシミュレーション」

5.「【1年やるとこうなる】つみたてNISAとiDeCoの実績を公開します」

6.「【つみたてNISA】よく見るインデックス投資とは?おすすめをご紹介」

7.「【制度改正】NISAが2024年から大きく変わります。新NISAのポイントを説明」

8.「【廃止後どうする?】ジュニアNISAが期間限定の“つみたてNISA”に。ぜひ有効活用を」

9.「【20年後どうする?】つみたてNISAの受け取り方は保有か売却の2パターン」

10.「【NISA】ロールオーバーとは?5年後をシミュレーションしてわかりやすく説明」

11.「【廃止だけど申込増】ジュニアNISAで実際に商品を購入するまでの流れ(約1か月)」

12.「【NISA】よく見る「ETF」って何?投資信託との違いは?オススメはどっち?」

13.「【つみたてNISAは20年後暴落なら大損?】よくある勘違いをわかりやすく説明」

14.「【ジュニアNISA】子どもが18歳までどれくら貯まる?シミュレーションした結果」

15.「【忙しい人限定】つみたてNISAが3分で理解できる一問一答」

●年金について

老後資金を考える上で、年金の仕組みを知ることはとても重要です。

1.「【いくらもらえる?】年金の受給額を具体的な数字でわかりやすく説明します。」

2.「【コスパ最強】年金が元を取れるか試算したら利回り〇%の貯蓄型生命保険」

3.「【受給額をすぐ確認できます】ねんきん定期便の見方をわかりやすく解説」

4.「【70歳まで定年延長?】定年後の働き方とお金で知っておきたい3つのポイント」

5.「【いくら増える?】年金の繰り下げ受給の計算や手続きなどポイントをご紹介」

6.「【自営業・フリーランス向け】年金を増やせる付加年金とは?」

7.「【自営業向け】国民年金基金とは?iDeCo(個人型確定拠出年金)との違いも」

8.「【もらい忘れ注意】55歳以上の方必見。特別支給の老齢厚生年金とは?」

9.「【厚生年金の家族手当】忘れずに申請したい加給年金とは?条件や支給額を確認」

10.「【ぜひ参考に!】定年前後のお金を私たち家族でシミュレーションしてみた結果」

11.「【人生100年時代に向けて】60歳以降も働いたら、年金はどれくらい増える?」

12.「【55才以上の方必見】年金の振替加算とは?その理由や手続きをわかりやすく説明」

13.「【年金】将来、減るって本当?マクロ経済スライド、所得代替率とは?」

14.「【2022年4月から】年金制度の改正、知っておきたい3つのポイント」

15.「【いくらもらえる?】遺族年金とは?私たち家族でシミュレーション」

16.「【忙しい人限定】年金の仕組みや受け取り額が一目でわかる一問一答」

●生命保険について

生命保険は数百万円の金融商品。

ぜひ間違いのない生命保険を選択するようにしてください!

2.「【ドル建て終身保険】シュミレーションでメリット・デメリットを詳しく説明」

3.「【生命保険】掛け捨てと積み立て、どっちを選ぶ?メリット・デメリットを詳しく説明」

4.「【県民共済】割戻金は?先進医療は?コスパの良い内容をご紹介【ぜひオススメ】」

5.「【コスパ最強】おすすめ生命保険は?生命保険がいらないor必要最低限でいい理由」

6.「【高額療養費制度】計算式や対象外などをわかりやすく説明【がん保険との関係も】」

7.「いくらもらえる?遺族年金とは?私たち家族でシミュレーション」

書評・ブログ【知ると世界が広がる】

私自身がおすすめのお金や経済などに関する書籍をご紹介します。

時間がない方々に向けて、記事の冒頭に「3秒リーディング」というコーナーを設けて、本の要旨を3秒で読めるようまとめています。

このコーナーは、私自身が好きな「チョコレートプラネット」さんのYouTube「6秒クッキング」というシリーズを参考にしています。

もしお時間がある方は、その後に続く詳しい書評を読んでくだされば幸いです。

また、ブログの経過についても、節目で記事を作成していますので、ブロガーの方々はご参考までに。

●【知ると世界が広がる】本ブログの書評シリーズについて

1.「誰でも必ず小金持ちに。ピケティ『21世紀の資本』+私の読書論」

2.「【3秒リーディング】資本主義の問題点を予言。マルクス『資本論』」

3.「【3秒リーディング】心に響く・勇気が出るフレーズ4選」

4.「題して『すみ金』。ぜひ手元に置いておきたいお金に関する会話形式の用語集」

5.「【3秒リーディング】私の生きる原動力・行動指針となっている6つのフレーズ」

6.「【マコなり社長も推薦】構造思考は成功者への道『具体 抽象トレーニング』」

7.「【今すぐ実践したい】漫画『バビロン大富豪の教え』を要約して学んだ3つのこと」

8.「【ブロガー必見】『億を稼ぐ積み上げ力』でブログの心得をマナブ!」