住宅ローン控除とは、住宅取得後の10年間に年末時点の住宅ローン残高の1%を所得税及び住民税から控除する、すごいお得な制度です。住宅ローン控除は、所得税から直接差し引く「税額控除」と言われ、ほかの所得控除よりも減税効果は極めて大きいです。

2.800万円の住宅ローンを組んでいる私の主人の場合、住宅ローン控除で約230万円を減税でき、実質的な負担は約2.570万円となります。

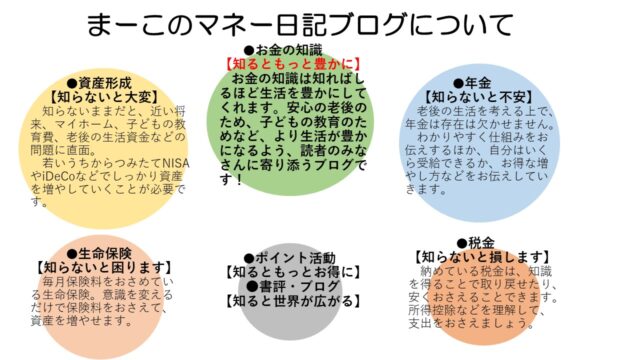

こんにちわ!FPまーこ(@maakomoneydiary)です。

今回の記事のテーマは「住宅ローン控除」です。

はじめに結論からお伝えいたします。

●住宅ローン控除とは、住宅取得後の10年間に年末時点の住宅ローン残高の1%を所得税及び住民税から控除する制度。

●住宅ローン控除は、所得税から直接差し引く税額控除であり、ほかの所得控除よりも減税効果は極めて大きい。

●2.800万円の住宅ローンを組んでいる私の主人は、住宅ローン控除で約230万円を減税でき、実質的な負担は約2.570万円となります。

1 最強の減税パワー「住宅ローン控除」

そもそも「住宅ローン」とは、住宅(一戸建て・マンション)を購入する際に、銀行などの金融機関からお金を借り入れることを言います。

住宅ローンを組んだ人は、毎月、何十年という期間で借りた元金+利息分を金融機関に返済していくことになります。

そんな中で住宅ローン控除とは、住宅を取得した(あるいは増改築した)後の10年間に年末時点の住宅ローン残高の1%を所得税及び住民税から控除する制度です。

住宅ローン控除の適用を受けられる条件は次のとおりです。

●返済期間が10年以上の住宅ローンであること

●住宅を取得した日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住していること

●住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3.000万円以下であること

●住宅の床面積が50㎡以上で床面積の半分以上の部分が自分で居住するためのものであること。

●住宅ローン控除のポイント

| 居住年 | 住宅ローンの 年末最高限度額 |

控除率 | 控除期間 |

| 2014年1月~ 2021年12月 |

●一般住宅=4.000万円 ●認定住宅=5.000万円 (認定長期優良住宅、認定低炭素住宅のこと) |

1% | 10年間 |

*居住年については、2020年末の税制改正で2022年12月末までに延長されました。

*2019年10月に消費税が10%に増税された際の特例として、控除期間が10年から13年に延長となり、控除率は次のようになります。

1~10年目…控除率1%

11~13年目…次の①と②のいずれか少ない金額

①住宅ローンの年末残高×1%

②建物の購入価格×2%÷3

住宅ローン控除をめぐる状況については、変化していきます。

最新の情勢については、本ブログ「【2021年税制改正】住宅ローン控除の13年適用が再延長する見通し」でご確認ください。

大まかなイメージで、その年の年末時点で3.000万円の住宅ローン残高がある人は、本来納めるべき所得税から、その1%である30万円分を納めなくていいですよ、という制度です。

こうした「納めなくていいですよ」が、住宅ローンを取得して10年間続きます。

「あ、じゃあ30万円の所得税の免除が10年続くから、30万円×10年=300万円もお得になる制度なのか」と思いますが(実際に私もかつてそのように思っていました…)、「その年の年末時点の残高1%」なので、当然支払っていくごとに住宅ローン残高は3.000万円から2.900万円…2.800万円と感じで減っていくため、免除される税額も29万…28万と減っていくイメージです。

「住宅ローン控除」は、配偶者控除や生命保険控除などといったどんな所得控除よりも減税効果が大きく、最強の減税パワーがあるのです。

住宅ローン控除は、一般に「税額控除」と言われています。

概要などの一般論をひとまず置いて、さっそく具体例を見ていきましょう。

例えば、所得500万円の公務員の所得税について、

①所得控除を何もしなかった場合、

課税所得は500万円となり、これに対する所得税は57万2.500円。

(*所得税の計算式:500万円×0.2-42万7.500円)

②年末調整で所得控除30万円を行った場合、

課税所得は470万円となり、これに対する所得税は51万2.500円。

(*計算式は同じです)

となります。

そして、

③所得控除と同じ金額である30万円の住宅ローン控除を行った場合、

課税所得は500万円で、これに対する所得税は27万2.500円となります。

以上をまとめると次のようになります。

| 課税所得 | 所得税 | |

| 何もしない場合 | 500万円 | 57万2500円 |

| 30万円の所得控除 | 470万円 | 51万2500円 |

| 30万円の住宅ローン控除 | 500万円 | 27万2500円 |

所得控除と住宅ローン控除、同じ30万円という金額にも関わらず、

所得税が②51万円2.500円と③27万2.500円と

圧倒的な差が生じることがわかります。

その仕組みについて説明しますと、

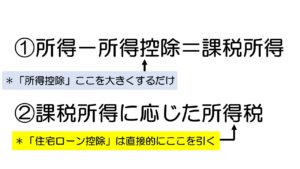

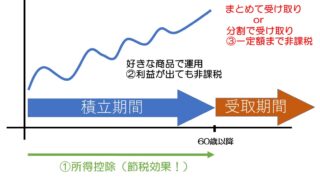

所得税を課す基準となる「課税所得」は、「所得-所得控除=課税所得」という数式で求めます。

右側の課税所得を小さくすればするほど所得税は小さくなります。

右側の課税所得を小さくするためには、左側の所得控除を大きくする必要があります。

所得控除の代表的な例として、「配偶者控除」や「医療費控除」、「障害者控除」があります。

毎年11月ごろに年末調整を行っていることと思います。

それは、これらの所得控除を正しく申告して(所得控除額を積み上げて大きくする)、課税所得を小さくすることによって所得税を減らしていく作業なのです。

具体例を挙げます。

①所得500万円の公務員

(独身、1人暮らし)

②所得500万円の公務員

(既婚、子どもが病気がち、障害のあるおじいちゃんと居住)

という場合、所得が全く同じ2人に同じ税金を課してしまうと不公平感が生まれ、租税原則に反してしまいます。

そのため、病気にかかる子どもの医療費やおじいちゃんにかかる出費などを考慮し、公平に税金をかけましょう、というのが所得控除の基本的な考え方となります。

つまり、②の人は「私は病気がちの子どもを養ってこんなに医療費を支払っている!」「私は障害のあるおじいちゃんを養うために、こんな出費をしている!」とアピールする(=所得控除)ことで、課税所得を小さくすることにつながるのです。

これに対して住宅ローン控除は、冒頭にお伝えしたように「税額控除」といって、所得税そのものに対して、直接的に差し引けるものであるため、その減税効果はどんな所得控除よりも絶大的なパワーを秘めていることになります。

わかりやすく図にまとめると、

という感じになります。

という感じになります。

2 実際に住宅ローン控除をシミュレーション

それでは実際に、私たち家族の住宅ローンをシミュレーションしていきます。

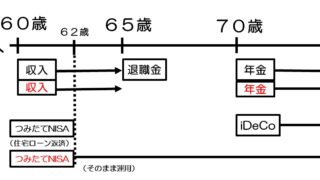

平成27年2月に3.000万円の住宅ローンを組みました。

ローンを組んで数か月後に200万円を繰り上げ返済し(残高2.800万円)、

平成27年末時点のローン残高は、27.544.860円で、

この残高の1%=27万5.400円(*百円以下は切り捨て)が控除されます。

翌年の平成28年末のローン残高は、26.607.761円で、

この残高の1%=26万6.000円が控除される計算となります。

このような感じでずっと続けていきます。

これらをまとめると次のようになります。

| ローン残高 | 控除額(=減税される額) | |

| 平成27年 | 27.544.860円 | 27万5400円 |

| 平成28年 | 26.607.761円 | 26万6000円 |

| 平成29年 | 25.739.271円 | 25万7300円 |

| 平成30年 | 24.863.250円 | 24万8600円 |

| 令和元年 | 23.979.630円 | 23万9700円 |

| 令和2年 | 約2300万円 | 約23万円 |

| 令和3年 | 約2200万円 | 約22万円 |

| 令和4年 | 約2100万円 | 約21万円 |

| 令和5年 | 約2000万円 | 約20万円 |

| 令和6年 | 約1900万円 | 約19万円 |

| 合計 | 約233万7000円 |

ということになります(令和2年以降は推定額です)。

ざっくり言うと、2.800万円の住宅ローンを組むと、その後の10年間で約230万円ぐらいは減税されるため、実質的な負担額は2.570万円ぐらいになるということがわかります。

なので、これから住宅を購入する方は、ローンの計画を立てる際のご参考になればと思います。

①「住宅ローン控除」は、住宅やマンションを購入する際に、不動産会社の人が必ずやるように言ってくるので、存在自体を知らなくてもやり忘れということはまずありません。

②住宅を購入した年度終わり(私の場合は平成28年2~3月)に、最寄りの税務署に行って申請書類を提出する必要があります(確定申告)。次年以降は、年末調整において勤務先の担当者に書類を提出するだけで済みます。

③住宅ローンの控除期間10年が終わった時(私の場合は令和7年)、これまで減税していた所得税がグンと跳ね上がるのが怖い…。

④昨年、10%の消費費増税に伴い、住宅ローン控除期間が10年から13年に延長となりました。また、住宅ローンの繰り上げ返済のシミュレーションについては、次回の記事でご紹介していきます。

最後にまとめをお伝えいたします。

●住宅ローン控除とは、住宅取得後の10年間に年末時点の住宅ローン残高の1%を所得税及び住民税から控除する制度。

●住宅ローン控除は、所得税から直接差し引く税額控除であり、ほかの所得控除よりも減税効果は極めて大きい。

●2.800万円の住宅ローンを組んでいる私の主人は、住宅ローン控除で約230万円を減税でき、実質的な負担は約2.570万円となります。

さらに詳細を知りたい方は、本ブログの関連記事をご覧ください!

お金に関して興味がある分野、気になること-。

どの記事から読んでいただいても、わかりやすく説明しています。ぜひご覧ください!

●収入の最大化と支出の最小化など

1.「【ライフプランご提案】収入の最大化と支出の最小化のポイント」

2.「【ぜひ参考に!】定年前後のお金を私たち家族でシミュレーションしてみた結果」

3.「結局のところ教育費っていくら必要?【大学入学まで386万円が目安】」

●ふるさと納税・楽天経済圏について

1.「【お得しかない制度です】ふるさと納税をわかりやすくご紹介」

2.「【〇〇万円お得に】今年、私が実践したお得な行動(個人的O-1グランプリ開催)」

3.「【ポイント活動】おすすめの経済圏は?おさえておきたい心構えと考え方」

4.「【楽天モバイル】新プランを発表!内容は?電波やiphoneはどうする?」

●iDeCoについて

1.「【積立+節税効果】iDeCoとは?メリットを確認して今すぐはじめましょう」

3.「【併用が正解】積立NISAとiDeCo、やるならどっち?20年後をシミュレーション」

4.「【iDeCo】どんな商品を選べばいいの?年代やタイプ別おすすめをチェック」

5.「【1年やるとこうなる】つみたてNISAとiDeCoの実績を公開します」

6.「iDeCo(個人型確定拠出年金)の制度改正はいつから?3つのポイントを説明」

7.「【iDeCo】こんなときどうする?中断、転職、暴落の時の対応」

8.「【どっちがお得】iDeCoの受け取りは一括or分割?退職所得控除との関係も」

9.「【自営業者向け】国民年金基金とは?iDeCo(個人型確定拠出年金)との違いも」

10.「【おすすめ金融機関、商品は?】iDeCoがわかる一問一答(運用+節税メリット)」

●NISAについて

1.「【まだ始めてない方は必見】積立NISAをおすすめする背景と理由」

2.「積立NISAの概要とおすすめ銘柄」

3.「【初心者向け】まずはこれ!今すぐ始めたい4つの資産形成」

4.「【併用が正解】積立NISAとiDeCo、やるならどっち?20年後をシミュレーション」

5.「【1年やるとこうなる】つみたてNISAとiDeCoの実績を公開します」

6.「【つみたてNISA】よく見るインデックス投資とは?おすすめをご紹介」

7.「【制度改正】NISAが2024年から大きく変わります。新NISAのポイントを説明」

8.「【廃止後どうする?】ジュニアNISAが期間限定の“つみたてNISA”に。ぜひ有効活用を」

9.「【20年後どうする?】つみたてNISAの受け取り方は保有か売却の2パターン」

10.「【NISA】ロールオーバーとは?5年後をシミュレーションしてわかりやすく説明」

11.「【廃止だけど申込増】ジュニアNISAで実際に商品を購入するまでの流れ(約1か月)」

12.「【NISA】よく見る「ETF」って何?投資信託との違いは?オススメはどっち?」

13.「【つみたてNISAは20年後暴落なら大損?】よくある勘違いをわかりやすく説明」

14.「【ジュニアNISA】子どもが18歳までどれくら貯まる?シミュレーションした結果」

15.「【忙しい人限定】つみたてNISAが3分で理解できる一問一答」

●年金について

老後資金を考える上で、年金の仕組みを知ることはとても重要です。

1.「【いくらもらえる?】年金の受給額を具体的な数字でわかりやすく説明します。」

2.「【コスパ最強】年金が元を取れるか試算したら利回り〇%の貯蓄型生命保険」

3.「【受給額をすぐ確認できます】ねんきん定期便の見方をわかりやすく解説」

4.「【70歳まで定年延長?】定年後の働き方とお金で知っておきたい3つのポイント」

5.「【いくら増える?】年金の繰り下げ受給の計算や手続きなどポイントをご紹介」

6.「【自営業・フリーランス向け】年金を増やせる付加年金とは?」

7.「【自営業向け】国民年金基金とは?iDeCo(個人型確定拠出年金)との違いも」

8.「【もらい忘れ注意】55歳以上の方必見。特別支給の老齢厚生年金とは?」

9.「【厚生年金の家族手当】忘れずに申請したい加給年金とは?条件や支給額を確認」

10.「【ぜひ参考に!】定年前後のお金を私たち家族でシミュレーションしてみた結果」

11.「【人生100年時代に向けて】60歳以降も働いたら、年金はどれくらい増える?」

12.「【55才以上の方必見】年金の振替加算とは?その理由や手続きをわかりやすく説明」

13.「【年金】将来、減るって本当?マクロ経済スライド、所得代替率とは?」

14.「【2022年4月から】年金制度の改正、知っておきたい3つのポイント」

15.「【いくらもらえる?】遺族年金とは?私たち家族でシミュレーション」

16.「【忙しい人限定】年金の仕組みや受け取り額が一目でわかる一問一答」

●生命保険について

生命保険は数百万円の金融商品。

ぜひ間違いのない生命保険を選択するようにしてください!

2.「【ドル建て終身保険】シュミレーションでメリット・デメリットを詳しく説明」

3.「【生命保険】掛け捨てと積み立て、どっちを選ぶ?メリット・デメリットを詳しく説明」

4.「【県民共済】割戻金は?先進医療は?コスパの良い内容をご紹介【ぜひオススメ】」

5.「【コスパ最強】おすすめ生命保険は?生命保険がいらないor必要最低限でいい理由」

6.「【高額療養費制度】計算式や対象外などをわかりやすく説明【がん保険との関係も】」

7.「いくらもらえる?遺族年金とは?私たち家族でシミュレーション」

書評・ブログ【知ると世界が広がる】

私自身がおすすめのお金や経済などに関する書籍をご紹介します。

時間がない方々に向けて、記事の冒頭に「3秒リーディング」というコーナーを設けて、本の要旨を3秒で読めるようまとめています。

このコーナーは、私自身が好きな「チョコレートプラネット」さんのYouTube「6秒クッキング」というシリーズを参考にしています。

もしお時間がある方は、その後に続く詳しい書評を読んでくだされば幸いです。

また、ブログの経過についても、節目で記事を作成していますので、ブロガーの方々はご参考までに。

●【知ると世界が広がる】本ブログの書評シリーズについて

1.「誰でも必ず小金持ちに。ピケティ『21世紀の資本』+私の読書論」

2.「【3秒リーディング】資本主義の問題点を予言。マルクス『資本論』」

3.「【3秒リーディング】心に響く・勇気が出るフレーズ4選」

4.「題して『すみ金』。ぜひ手元に置いておきたいお金に関する会話形式の用語集」

5.「【3秒リーディング】私の生きる原動力・行動指針となっている6つのフレーズ」

6.「【マコなり社長も推薦】構造思考は成功者への道『具体 抽象トレーニング』」

7.「【今すぐ実践したい】漫画『バビロン大富豪の教え』を要約して学んだ3つのこと」

8.「【ブロガー必見】『億を稼ぐ積み上げ力』でブログの心得をマナブ!」

お得な情報・商品をご紹介!

本ブログでは、今回の記事のほか、次のように「お得な情報・商品」をご紹介していますので、ぜひお立ち寄りください。

1.「【おすすめ1位は?】「第三のビールを飲み比べてランキングしてみた結果」

2.「【楽天モバイル】新プランを発表!内容は?電波やiphoneはどうする?」

3.「【固定費を削減】水道代・ガス代を節約できるシャワーヘッドの交換を」

4.「マイナポイント取りましたか?4人家族なら2万円分です」

5.「【お得しかない制度です】ふるさと納税をわかりやすくご紹介」

※将来への資産形成に興味・関心を持たれた方。

無料で体験学習会を実施しています。↓